認知症を抱える高齢者が増加する中で、家族に高齢者がいる場合、徘徊による事故や行方不明への不安が拭えないのではないでしょうか?そのような不安を抱える方のために、この記事では、徘徊や失踪の兆候を見逃さないためのポイントや緊急時の対応策、住環境や生活習慣の改善方法などを詳しく解説し、徘徊リスクを最小限に抑えるための具体的な対策をご紹介します。

- 徘徊や失踪リスクを事前に減らすための対策を知る

- 万が一の際に警察へ相談する手順を解説

- 見守りシステムとGPS端末の活用方法を紹介

- 地域や家族での情報共有と協力の重要性を理解する

- 緊急時に冷静に対応するための知識と心構えを身につける

高齢者の徘徊・失踪問題とは

高齢者の徘徊・失踪問題の現状

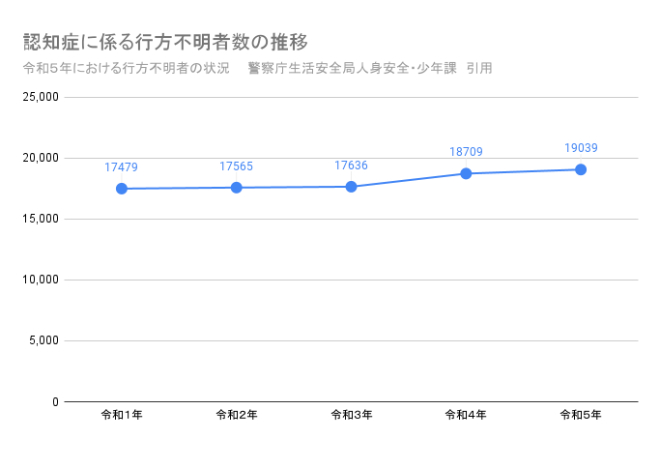

近年、高齢化社会の進展に伴い、認知症などの影響で徘徊や失踪する高齢者の数が急増しています。警視庁が発表した令和5年における行方不明者の状況では、認知症に係る行方不明者数が1万9,039人 (前年比330人増加)とされていて、年々増加傾向にあることが分かります。そして失踪問題では、都市部では発見が遅れるケースも少なくありません。これにより家族は大きな不安や負担を抱えることになり、社会全体で対応策が求められています。地域社会や福祉機関の連携も重要視される中で、迅速な発見と安全確保の手段が必要とされています。

令和1年17,479|令和2年17,565|令和3年17,636|令和4年18,709|令和5年19,039

徘徊・失踪がもたらすリスクと課題

高齢者が徘徊や失踪すると、事故や犯罪に巻き込まれるリスクが高まります。交通事故に遭遇したり、体調を崩して倒れたりする可能性があるため、早急な発見が不可欠です。また、徘徊や失踪によって引き起こされる精神的ストレスや経済的負担も深刻であり、家族や介護者にとっては心身ともに負担となります。こうした問題への対策として、日頃から意識を高め、徘徊や失踪を防止することや、緊急時の対応を考えておくことが大切です。

徘徊の兆候と対応方法

徘徊の兆候を見逃さない

徘徊の兆候を早めに察知することが、リスクを減らすための第一歩です。認知症の方は記憶の混乱から目的を見失うことがあり、その結果として徘徊に発展することがあります。早期に兆候を発見することで、未然に事故や行方不明を防ぐことができます。

- 落ち着きなく歩き回る

- 家の中で探し物をしている様子

- 玄関付近を頻繁に行き来する

- 日常の日課を忘れる

- 夕方や夜間に落ち着きがなくなる「夕暮れ症候群」

緊急時の対応マニュアルを作成

徘徊が発生した際に冷静に対応するためには、事前に緊急時の対応マニュアルを作成しておくことが重要です。マニュアルには、警察や地域の協力者への連絡手順、捜索範囲の設定、家族間での役割分担などを明記しておきましょう。また、マニュアルの内容を定期的に見直し、状況に応じて更新することで、いざという時に迅速に行動できます。

本人への配慮を忘れない

徘徊が発生した際には、高齢者本人への配慮を忘れないようにしましょう。徘徊は本人にとって必要な行動である場合もあり、強制的に止めることでストレスを増やす可能性があります。精神的な安心感を与えることで、徘徊行動の頻度やリスクを減らすことができます。

- 穏やかな声かけを心がける。例:「一緒に帰りましょう」「どこに行こうとしていましたか?」

- 不安や焦りを和らげるよう寄り添った対応を行う。

- 不安解消のために話をしっかり聞く。

- 安心感を与える行動を取る。(手をつなぐ、座って話すなど)

高齢者の行動パターンを把握し対策をする

高齢者の行動を把握する重要性

高齢者の徘徊や失踪を防ぐためには、日常的な行動パターンの把握が欠かせません。普段の生活リズムを把握することで、異変があった際にすぐ気付くことができ、徘徊を未然に防ぐ対策を講じやすくなります。また、行動の記録は緊急時の捜索を効率化するための重要な情報源にもなります。

日常の行動記録をつける

高齢者の日常行動を記録することで、普段と異なる行動の兆候に早く気付くことができます。どの時間帯に外出するか、どのルートを使うことが多いかを把握することで、異変を察知しやすくなります。

- 日常の外出時間や行動パターン

- よく訪れる場所やルート

- 食事や睡眠などの日課の変化

声かけや見守り活動の強化

普段から高齢者に積極的に声をかけ、外出時の様子を確認することも徘徊予防につながります。「どこに行くの?」「一緒に行こうか?」など、さりげない声かけで行動を見守ることで、無意識の徘徊を防止する効果があります。また、地域での見守り活動に参加することで、周囲の人々に高齢者のことを知ってもらい、異変があった際に協力を得やすくなります。

外出時の工夫

外出時には、高齢者に連絡先や住所を書いたカードを携帯してもらうことで、万が一徘徊した場合に迅速に連絡が取れるようにしておきましょう。また、目立つ服装や帽子を身につけてもらうと、周囲の目に留まりやすくなり、見守りがしやすくなります。小さな工夫を日常生活に取り入れることで、徘徊リスクの低減に役立ちます。

徘徊が発生した際の初動対応

警察への相談と連絡方法

徘徊や失踪が発生した際には、迅速な対応が求められます。まずは、警察に連絡し、必要な情報を正確に伝えましょう。以下の情報を整理しておくことで、捜索がスムーズに進みます。

- 高齢者の服装や特徴(身長、体型、髪型など)

- 持ち物(バッグ、杖、帽子など)

- 最後に目撃された場所と時間

- 使用する可能性のある交通手段や行動パターン

- 高齢者の写真や情報を警察に事前登録しておく。

- 緊急時のために警察署の連絡先を把握する。

- 地域見守りネットワークへの登録。

周囲への協力要請

近隣住民や地域の見守り活動と連携することで、徘徊の発生時に効率的な捜索が可能になります。事前に地域の人々に高齢者の特徴を共有し、協力体制を整えましょう。

- 地元の商店や公共施設に情報を共有する。

- 近隣住民と連携して情報提供を呼びかける。

- SNSや地域の掲示板などを活用して広く情報発信する。

インターネットを活用した情報収集

徘徊してしまい行方が分からなくなってしまった際には、インターネットを利用して情報収集を行うことも有効です。一部の地方自治体では、その捜索活動に資するよう、こうした身元不明の方の情報をホームページ上で公開し、掲載情報についての照会への回答や心当たりがある方からの問い合わせへの対応などが行われています。以下のような情報網を活用することも検討してみてください。

徘徊予防のための住環境の工夫

自宅の防犯対策

高齢者の徘徊を防ぐためには、自宅での防犯対策が欠かせません。玄関や窓に鍵を取り付け、簡単に外出できない工夫をしましょう。また、警報装置やチャイムを設置することで、ドアの開閉時に音が鳴り、家族がすぐに気づける環境を整えることが重要です。特に夜間は徘徊のリスクが高いため、施錠やセキュリティ対策を強化しましょう。

- 玄関や窓に複数の鍵を設置

- 警報装置やチャイムで通知機能を追加

- 夜間用の自動ライトを活用

室内での安全環境の整備

屋内環境を整えることで、高齢者が安心して過ごせる空間を作り、徘徊の発生を予防できます。転倒防止のために手すりを設置し、滑りにくいマットを使用するなど、安全対策を強化しましょう。また、家具の配置を工夫し、広い通路を確保することで、移動しやすくなり不安を軽減できます。

- 廊下や階段に手すりを設置

- 滑りにくいマットやカーペットを使用

- 通路を広く確保して移動をサポート

見守りと位置情報の活用

徘徊リスクの管理には、テクノロジーを活用した見守りや位置情報確認が効果的です。GPS端末を利用すれば、高齢者の位置情報をリアルタイムで把握でき、万が一の際にも迅速な対応が可能です。また、見守りカメラを設置することで、遠隔からも高齢者の状況を確認でき、安心感を高められます。

- GPS端末を携帯してリアルタイムで位置情報を確認

- 見守りシステムを導入して外出時の通知を受け取る

- 見守りカメラを設置して遠隔から状況を把握

探偵法人調査士会公式LINE

シニアケア探偵では、LINEからの無料相談も可能です。お仕事の関係や電話の時間がとれない場合など、24時間いつでも相談可能で利便性も高くご利用いただけます。

徘徊リスク軽減のための生活習慣

徘徊リスクを軽減するためには、生活習慣を整えることが重要です。規則正しい生活リズムを維持し、日中の活動量を増やすことで心身の健康を保つことができます。また、栄養と水分補給をしっかり管理することで、体調不良による徘徊リスクを抑えることが可能です。以下のような方法で高齢者の生活を整え、不安やストレスから起きる徘徊や失踪を防止していきましょう。

日中の活動量を増やす

日中に適度な活動量を確保することで、夜間の徘徊リスクを減らすことができます。散歩や軽い運動、趣味活動などを取り入れ、体を動かす時間を増やしましょう。活動によって体が適度に疲れると、夜間に落ち着いて眠りやすくなり、徘徊の発生を抑える効果が期待できます。家族や介護者と一緒に楽しみながら活動することで、本人の心身の健康も維持できます。

生活リズムを整える

規則正しい生活リズムを維持することも、徘徊リスクの軽減に効果的です。毎日決まった時間に起床・就寝し、食事や入浴の時間も一定にすることで、体内時計が整い、夜間の徘徊を予防できます。また、夜間に寝室の環境を整え、安心して休める雰囲気を作ることも大切です。生活リズムの整った日常が、高齢者の心身の安定につながります。

適切な水分と栄養の補給

高齢者の徘徊には、脱水や栄養不足が関与している場合があります。適切な水分補給とバランスの良い食事を心掛けることで、体調を整え、徘徊のリスクを減らすことができます。特に、夏場の脱水症状には注意が必要です。本人が一人で水分補給や食事を摂るのが難しい場合には、家族や介護者がサポートし、健康管理を徹底しましょう。

徘徊リスクの高まりに備える心構え

家族全員で徘徊リスクを共有

徘徊のリスクが高まる状況に備え、家族全員で情報を共有し、協力体制を整えることが大切です。普段から高齢者の行動や状況について話し合い、緊急時の対応方法を確認しておきましょう。連絡網や緊急連絡先のリストを用意し、いつでも迅速に対応できる準備をしておくことが、安心した見守りにつながります。

- 緊急連絡網やリストの作成

- 定期的に高齢者の健康状態などを共有

- 徘徊や失踪時の役割確認

- 写真や特徴を事前に用意しておく

地域や専門家の協力を得る

徘徊リスクに備えるためには、地域や専門家の協力を得ることが重要です。地域包括支援センターや介護サービス、警察などに事前に相談し、協力をお願いしておくと、徘徊発生時にスムーズな対応が可能です。また、地域での見守り活動や情報共有を活用し、地域全体で高齢者をサポートする環境を整えましょう。万が一数時間経っても発見できない場合などに備え、捜査のための専門家への相談なども視野に入れておきましょう。

心のゆとりを持つ

徘徊リスクに対処するには、家族や介護者自身が心のゆとりを持つことも大切です。焦らずに冷静な対応を心掛け、適切なサポートを行うことで、高齢者の安心感を高めることができます。心配や不安を感じた時は、専門家や相談機関に話を聞いてもらうなど、サポートを受けながらケアに取り組むことが大切です。

まとめ|徘徊対策を学び、高齢者の安心を支える

徘徊や失踪は、高齢者とその家族にとって大きな不安要素です。しかし、事前に適切な対策を講じ、徘徊の兆候を見逃さないようにすることで、リスクを減らすことができます。本ページでは、徘徊リスクを減らすための事前対策や、万が一の際の初動対応、見守りシステムの活用方法などを詳しく紹介しました。地域や家族で協力し、心のゆとりを持って対応することが、安心して生活を続けるための鍵です。高齢者の安全を守るための知識を活かし、徘徊対策に取り組んでいきましょう。

※掲載している事例・相談内容は、探偵業法第十条に則り、プライバシーへの十分な配慮のもと、一部情報を編集・加工しています。個人が特定されることのないよう努めております。シニアケア探偵は、高齢者の安全や尊厳を守るため、行方不明・介護トラブル・詐欺被害など、家庭だけでは解決が難しい問題に専門の調査で対応し、ご家族を支えるサポートを行っています。

週刊文春に掲載 2025年6月5日号

探偵法人調査士会が運営する「シニアケア探偵」が週刊文春に掲載されました。一人暮らしの高齢者が増加している背景より、高齢者の見守りツールやサービスは注目されています。シニアケア探偵も探偵調査だからこそ行える見守り調査サービスを紹介していただいています。昨今、日本の高齢者問題はますます深刻さを増しています。少子高齢化の進行により、多くのご家庭が介護や見守りの悩み、相続の不安、悪質な詐欺や被害などの金銭トラブルに直面しています。「シニアケア探偵」の高齢者問題サポートは、こうした問題に立ち向かい、高齢者の皆様とご家族をサポートするために設立されました。

この記事の作成者

シニアケアサポート担当:北野

この記事は、皆様が抱えるご家族や高齢者にまつわる問題、悩みに寄り添い、解決への一歩を踏み出せるきっかけになればと作成しました。日々の生活の中で困っていることや、不安に感じていることがあれば、当相談室へお気軽にご相談ください。どんな小さなことでも、お力になれれば幸いです。

この記事の監修者

XP法律事務所:今井弁護士

この記事の内容は、法的な観点からも十分に考慮し、適切なアドバイスを提供できるよう監修しております。高齢者問題やご家族間のシニアケアに関するお悩みは高齢化社会に伴い増加しているとも言え、誰もが経験をする問題の一つでもあります。法的に守られるべき権利を持つ皆様が、安心して生活できるよう、法の専門家としてサポートいたします。

この記事の監修者

心理カウンセラー:大久保

高齢者問題やシニアケアに関する悩みは、「大切なご家族のこと」ということもあり、心身に大きな負担をもたらします。この記事を通じて、少しでも皆様の心の負担を軽くし、前向きな気持ちで生活を送っていただけるように、内容を監修しました。あなたの気持ちを理解し、寄り添うことを大切にしています。困ったことがあれば、どうか一人で悩まず、私たちにご相談ください。心のケアも、私たちの大切な役割です。

24時間365日ご相談受付中

高齢者問題に関するご相談は、24時間いつでもご利用頂けます。はじめてサービスを利用される方、依頼料に不安がある方、依頼を受けてもらえるのか疑問がある方、まずはご相談ください。専門家があなたに合った問題解決方法をお教えします。

高齢者問題に対する調査・解決相談、専門家相談に関するご質問は24時間いつでもお応えしております。(全国対応)

高齢者問題に関する相談はLINEからも受け付けております。メールや電話では聞きづらいこともLINEでお気軽にお問合せいただけます。質問やご相談は内容を確認後、担当者が返答いたします。

調査、解決サポート等に関する詳しいご相談は、ウェブ内各所に設置された無料メールフォームをご利用ください。24時間無料で利用でき、費用見積りにも対応しております。

探偵法人調査士会公式LINE

シニアケア探偵では、LINEからの無料相談も可能です。お仕事の関係や電話の時間がとれない場合など、24時間いつでも相談可能で利便性も高くご利用いただけます。

タグからページを探す